„Alle sagen, dass Zeit Dinge ändert,

aber du musst sie doch selber ändern?"

- Andy Warhol -

1. Warum braucht die

Digitalisierung eine Strategie?

Mit der Digitalisierungsstrategie der Landesregierung digital@bw wollen wir die Chancen der Digitalisierung nutzen und Baden-Württemberg zu einer Leitregion des Digitalen Wandels machen – gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit der Wirtschaft und der Wissenschaft, gemeinsam mit den Kommunen, gemeinsam mit dem Bund und dem vereinten Europa. Die Landesregierung begreift Digitalisierung als Gestaltungsaufgabe. Sie setzt dabei Schwerpunkte, die zu Baden-Württemberg passen und packt die an:

Wird meine Arbeit interessanter und leichter oder verliere ich meinen Arbeitsplatz?

Kann ich mir Hoffnungen auf ein längeres, gesünderes Leben machen oder können sich das nur ein paar Wenige leisten?

Machen digitale Technologien mein Leben sicherer oder gefährden sie die innere und äußere Sicherheit?

Bereiten die Schulen unsere Kinder auf den selbstbestimmten und kreativen Umgang mit digitalen Technologien vor oder droht die Verkümmerung wichtiger Fähigkeiten?

Wird unser Land freier oder unfreier? Wird der gesellschaftliche Zusammenhalt durch soziale Medien gestärkt oder geschwächt?

Kann ich mich besser

und umfassender

informieren, oder werde ich Opfer von „fake news“?

Trägt die Digitalisierung dazu bei, ökologische Probleme zu lösen oder verstärkt sie sie?

1

Wir haben das „Testfeld für autonomes Fahren“ in Karlsruhe eingerichtet, damit Unternehmen und Forschungseinrichtungen neue Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahren im realen Straßenverkehr erproben können.

wir digitalisieren

nicht erst seit gestern

2

Beim Projekt „moveBW“ bringen wir in einer Datenplattform alle relevanten Partner zur Verkehrssteuerung zusammen, um einen App-basierten Mobilitätsassistenten zu entwickeln, der die Verkehrsinformation und Mobilitätsbedürfnisse intelligent verbindet und den Verkehrsfluss optimiert.

3

Im Projekt LETS go! entsteht eine innovative Lösung zum flächendeckenden Einsatz und Kontrolle von E-Tickets im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das Projekt macht alle heute in Baden-Württemberg im Betrieb befindlichen E-Ticket-Systeme landesweit nutzbar und verknüpft sie miteinander.

4

Der „Forschungscampus Arena 2036“ schafft im Herzen der Wirtschafts- und Automobilregion Baden-Württemberg ein Hightech-Zentrum, das auch international eine der wichtigsten Forschungsplattformen werden soll. Im Forschungscampus arbeiten die Universität Stuttgart und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft an innovativen Ansätzen für den Automobilbau und die Produktion der Zukunft.

5

Internetunternehmen sind die weltgrößten Investoren in Künstlicher Intelligenz. Die Landesregierung will in diesem zukunftsweisenden Feld, in dem große Fortschritte für die Menschheit und Milliardenumsätze prognostiziert werden, mitgestalten. Daher haben wir 2016 das Forschungszentrum - „Cyber Valley“ gestartet, das die Stärken unserer Wissenschaft und Wirtschaft auf engem Raum bündelt und Baden-Württemberg zu einem international sichtbaren Spitzenstandort für die Entwicklung Intelligenter Systeme macht.

6

Mit dem Innovationsnetzwerk „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ wird der Mittelstand in Richtung Industrie 4.0 begleitet. Baden-Württemberg war das erste Bundesland, das die Kompetenzen aus Produktions- sowie Informations- und Kommunikationstechnik in einem zukunftsweisenden Netzwerk gebündelt hat.

7

Um Fach- und Nachwuchskräfte an die Anforderungen einer digitalen Arbeitswelt vorzubereiten, haben wir als erstes Bundesland sogenannte „Lernfabriken 4.0“ eingerichtet. In praxisnahen Lernumgebungen werden die Fachkräfte von morgen an 16 Standorten im Land an die Bedienung von Anlagen auf Basis von automatisierten Industriestandards herangeführt.

8

Der „Digitale Weiterbildungscampus“ ist eine landesweite digitale Infrastruktur für Lehr- und Lernszenarien in der Weiterbildung. Rund 80 Einrichtungen der allgemeinen, beruflichen und wissenschaftlichen Weiterbildung nutzen den Weiterbildungscampus derzeit.

9

Mit der Initiative „Kindermedienland Baden-Württemberg“ haben wir bereits 2010 eine ressortübergreifende Plattform geschaffen, um die digitalen Kompetenzen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken und sie fit für die digitale Gesellschaft zu machen.

10

Das Programm „eJustice“ bringt für die baden-württembergische Justiz eine epochale Veränderung: Über 2,5 Millionen Verfahren mit Papieraktenbergen und Papierpost an 12.500 Arbeitsplätzen bewältigen wir künftig papierlos.

11

2017 haben wir den Startschuss für die landesweite Einführung der „Elektronischen Akte“ gegeben. Ende 2018 beginnt die Pilotphase, ab 2022 soll dann die Landesverwaltung flächendeckend mit der elektronischen Akte arbeiten.

12

Seit mehr als 10 Jahren steht den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen das zentrale Portal „service-bw“ zur Verfügung. Damit können Behördengänge rund um die Uhr bequem vorbereitet und immer mehr Dienstleistungen online genutzt werden.

13

Die Landesregierung hat die Bedeutung der Geoinformation für die digitale Gesellschaft frühzeitig erkannt, zusammen mit Kommunen und Wirtschaft den Aufbau einer „Geodateninfrastruktur Baden-Württemberg“ initiiert und sich zum Ziel gesetzt, die Geodaten der öffentlichen Verwaltung über das Internet für alle verfügbar zu machen.

14

In einer bundesweiten Vorreiterfunktion haben wir mit der „E-Science Strategie“ Handlungsoptionen bei Digitalisierung, Lizenzierung und Open Access frühzeitig entwickelt, um die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit von Forschung und Lehre in Baden-Württemberg zu sichern.

15

Wir haben ein E-Learning Konzept vorgelegt und innovative Lehrformate an unseren Hochschulen gefördert.

16

Mit der von der Wirtschaft und Wissenschaft getragenen Initiative „Forward IT“ haben wir eine Sicherheitsarchitektur geschaffen, um kleine und mittlere Unternehmen im Land u. a. mit sicheren IT-Lösungen zu versorgen und sie vor Cyberangriffen zu schützen.

17

Digitalisierung braucht Infrastruktur: Um jeden Haushalt in Baden-Württemberg schnellstmöglich mit schnellem Internet zu versorgen, fördert das Land als Pionier unter den Ländern den kreisübergreifenden Ausbau von sogenannten Backbone-Netzen. Damit nimmt Baden-Württemberg bundesweit eine Vorreiterrolle ein.

18

Im März 2016 hat das Kabinett die „Landesstrategie Ressourceneffizienz Baden-Württemberg“ verabschiedet und darin u. a. die zentralen Aktionsfelder für Innovation und Technologieentwicklung im Land identifiziert.

19

2013 haben wir den Verein Smart Grids BW mit dem Ziel gegründet, Baden-Württemberg zu einem Schaufenster für intelligente Netze zu entwickeln.

20

Mit dem Umweltinformationssystem haben wir seit über 30 Jahren darauf hingearbeitet, Bürgerinnen und Bürgern über Datenportale vielfältige Zugänge und Nutzungen für Umweltdaten zu ermöglichen.

21

Digitalisierung macht an Ressortgrenzen nicht Halt. Daher wurde bereits 2015 eine Geschäftsstelle für Digitalisierung beim Staatsministerium eingerichtet, um die Projekte der Ministerien zu koordinieren. Die Stabstelle, die seit Mitte Juni 2016 mit erweiterten Kompetenzen beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration angesiedelt ist, hat in Teamarbeit mit den Ministerien wichtige Vorarbeiten zur Gestaltung des digitalen Wandels im Land geleistet. Die wesentlichen Ergebnisse aus diesen Vorarbeiten sind in die ressortübergreifende Digitalisierungsstrategie eingeflossen.

22

Während andere noch über die Einrichtung eines Digitalisierungsministeriums diskutieren, gehen wir in Baden-Württemberg mit gutem Beispiel voran. Als eines der ersten Bundesländer haben wir die Zuständigkeit für ressortübergreifende Digitalisierungsthemen wie beispielsweise die Strategieentwicklung in einem Haus, dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, gebündelt. Im Kabinettsausschuss Digitalisierung, den wir eingerichtet haben, machen die Ministerinnen und Minister den Digitalen Wandel zur Chefinnen- und Chefsache.

2. Was sind

unsere Ziele?

Die Digitalisierungsstrategie digital@bw soll aufzeigen, in welche Zukunft uns die Digitalisierung führen soll und auch kann, wenn wir die richtigen Weichenstellungen vornehmen. Als starker Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort gehen wir die Gestaltung der Digitalisierung selbstbewusst an. Dabei sind uns besonders folgende Punkte wichtig:

unsere

Digitalisierungs-

strategie will

Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes stellen wir in den Mittelpunkt. Wir zeigen mit Innovationsprojekten und Modellvorhaben den konkreten Nutzen moderner Digitalisierungstechnologien auf und diskutieren mit den Menschen, wie Digitalisierung unser Leben verändern wird und wie wir Digitalisierung gestalten wollen.

Wir wollen die Digitalisierung nicht nur bewältigen, sondern gestalten. Unser Anspruch lautet, dass in Baden-Württemberg kreative und innovative Lösungen für das digitale Zeitalter entstehen. Es ist uns wichtig, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass bei uns im Land neue Technologien eingesetzt, Geschäftsideen und Gründungen im Hochtechnologiebereich realisiert werden. So wollen wir Arbeitsplätze und Wertschöpfung sichern.

Wir wollen Baden-Württemberg zur innovativsten Leitregion im Bereich Digitalisierung machen.

Wir wollen erreichen, dass gute und menschliche Arbeitsbedingungen und ausreichend Arbeitsplätze für alle Menschen erhalten bleiben.

Wir wollen für hervorragende Ausbildung von Nachwuchskräften sorgen und attraktiver Standort für die besten Talente weltweit sein.

Eine zukunftsfähige Kommunalverwaltung öffnet sich neuen Technologien und innovativen Ideen. Wir wollen die Kommunen dabei unterstützen, die zentralen Politikfelder wie Mobilität, Bildung oder Gesundheit in Stadt und Land zukunftsorientiert und nachhaltig zu gestalten.

Den Datenschutz, die Datensicherheit und die Datensouveränität unserer Bürgerinnen und Bürger und Firmen werden wir sicherstellen.

Für die uns wichtigen fundamentalen Werte und den gesellschaftlichen Zusammenhalt werden wir einstehen. Wir wollen selbstbestimmte und keinesfalls manipulierte und überwachte Menschen.

Wir setzen auf Kooperation. Wo immer sinnvoll, wollen wir die Projekte ressortübergreifend anlegen und andere Akteure z. B. aus der Wirtschaft einbeziehen. Wir wollen, dass in der Landesregierung, aber auch außerhalb, interdisziplinäre Kompetenzteams entstehen.

Wir werden die Digitalisierungsstrategie und ihre Maßnahmen einem fortlaufenden Monitoring unterziehen.

leitlinie

Nachhaltige Digitalisierung

Bei alledem ist für uns das Thema Nachhaltigkeit von grundlegender Bedeutung. Denn die Ressourcen unserer Erde sind endlich. Deshalb wollen wir unser Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten in einem offenen Diskurs weiterentwickeln. Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung nutzen, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dabei sehen wir die Digitalisierung als „Innovations- und Nachhaltigkeitsmotor“: Wir streben an, die ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit so auszubalancieren, dass Baden-Württemberg zu einer Leitregion bei intelligenten, ressourcensparenden und klimaschonenden Technologien wird und uns eine weitgehende Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch gelingt. Der Nutzen für den Menschen steht im Fokus einer „Nachhaltigen Digitalisierung.“

3. wo liegen unsere

stärken und schwächen?

Digitalisierung ist ein stetiger Prozess. Nur wer sich wandelt kann Schritt halten. Deshalb ist es wichtig nicht nur seine Stärken, sondern auch seine Schwächen zu kennen.

Industrielle Stärke, vor allem bei der Digitalisierung im Maschinen- und Automobilbau (Industrie 4.0)

Das Land ist Spitzenreiter im Länderranking des bundesweiten Industrie 4.0-Atlas und bietet damit zahlreiche Möglichkeiten des Wissenstransfers

Bei der digitalen Vernetzung des Öffentlichen Personennahverkehrs kann Baden-Württemberg mit innovativen Angeboten wie ticket2go punkten

Zudem liegt Baden-Württemberg bei der Ladeinfrastruktur für Elektroautos auf fast vergleichbarem Niveau wie das größere Flächenland Nordrhein-Westfalen und deutlich vor Bayern

Die Versorgung mit Carsharing-Angeboten kann in Baden-Württemberg, mit fünf Städten in den deutschlandweiten Top 10, als ausgesprochen gut bezeichnet werden

Beim automatisierten Fahren ist Baden-Württemberg mit einem der momentan führenden Anbieter (teil-)autonomer Fahrzeuge und dem Testfeld „Autonomes Fahren“ gut aufgestellt

Mit der Verankerung der Medienbildung als einer Leitperspektive der schulischen Bildung wurde ein wichtiger Schritt getan

Bei der Leistung der digitalen Gesundheitswirtschaft sowie der strategischen Einbindung digitaler Technologien in die Gesundheitsversorgung, beispielsweise durch die Initiierung von telemedizinischen Projekten, positioniert sich Baden-Württemberg im Bundesländervergleich in der Spitzengruppe

Die Forschung, Entwicklung und Innovation von Künstlicher Intelligenz und Industrie 4.0 werden in Baden-Württemberg insbesondere im Maschinen- und Automobilbau gut unterstützt

Bei der Umsetzung der Energiewende schneidet Baden-Württemberg im Bundesländervergleich gut ab

Auch bei der Digitalisierung der Energiewende hat das Land mit dem SmartGridsBW gute Rahmenbedingungen geschaffen

Ausbaufähige Internetinfrastruktur und Datensicherheit

Mangelnde IT-Kenntnisse

Zu geringe Bereitstellung von Wagniskapital durch private Investoren, um die Entwicklung neuer digitaler Ideen zu fördern

Verbesserungspotenzial bei der allgemeinen Verbreitung von Mobilitäts-Apps

Angebot und Nachfrage von E-Government befinden sich noch im Anfangsstadium

Mangel an Koordination zwischen den Verwaltungsebenen

Es fehlen noch differenzierte Digitalisierungsstrategien in den Kommunen

Kleine und mittlere Unternehmen sind bei der Umsetzung von Innovationen zu zurückhalten

Breitbandversorgung ist noch nicht optimal. Insbesondere im ländlichen Raum, wo sich ein Großteil der Unternehmen im Land befindet, ist man noch weit entfernt von einer flächendeckenden Verfügbarkeit von schnellem Internet

Bei der Etablierung von Medienkonzepten besteht Nachholbedarf

Notwendiger Ausbau der Cybersicherheit

Bereitschaft der Unternehmen in Baden-Württemberg, an Initiativen wie der Allianz für Cybersicherheit teilzunehmen, ist verhältnismäßig gering

4. was haben

wir vor?

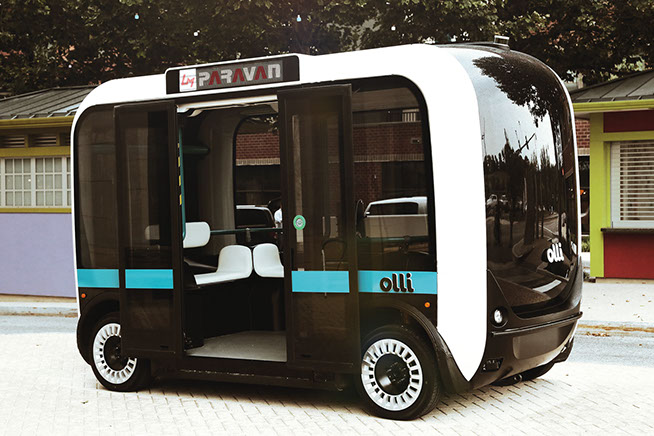

AUTONOMES FAHREN

Hanna und Jonathan machen endlich ihren langersehnten Wochenendtrip. Dafür müssen sie zuerst einkaufen. Hanna bestellt dazu einen Elektrowagen vor die Haustür, mit dem sie schnell ein paar Erledigungen macht. Während der Fahrt kann sie sich die geplante Wanderroute schon mal angucken – das Auto fährt allein und übernimmt auch die Parkplatzsuche vor dem Supermarkt. Anschließend packen die beiden ihre Sachen und steigen in den Bus, der um die Ecke hält, weil sie sich gemeldet haben, dass sie bei ihm mitfahren wollen. Vom Bus steigen sie in der nächsten Stadt in die Regionalbahn um, die sie nach Schwäbisch Gmünd bringt. Dort kommen sie mit einem Mini-Bus bis zum Ausgangspunkt ihrer geplanten Wanderung. Ein Ticket kaufen mussten die beiden für ihren Trip nicht – das hat ihr Smartphone für sie erledigt. Es hat ihnen bei jeder Station die schnellste Verbindung herausgesucht und automatisch das preisgünstigste Ticket gekauft. Nur wandern müssen die beiden nun allein – und das genießen sie auch. Der Routenplaner bleibt jetzt aus. Jonathan findet es ein bisschen aufregend, dass sie sich verlaufen könnten.

digitale START UPS

Tom ist 27 Jahre alt und bringt Robotern das Sehen bei. In seiner Promotion an der Universität Berkeley in San Francisco hat er einen neuen Algorithmus entwickelt, der es einem Computer ermöglicht, Personen auf Bildern auch bei schlechtem Licht zu erkennen – eine wichtige Technologie für das autonome Fahren. Jetzt möchte Tom den nächsten Schritt gehen und gemeinsam mit anderen Forschenden ein Produkt aus seinem Algorithmus entwickeln, am liebsten wieder im Rahmen eines universitären Umfelds.

Bei einer Konferenz hört er vom Cyber Valley – einem neuen internationalen Forschungszentrum in Süddeutschland, das Menschen in der Forschung zur Künstlichen Intelligenz zusammenbringt. Auch ein Freund, der bei Facebook in der Abteilung für künstliche Intelligenz arbeitet, hat ihm davon erzählt. Facebook finanziert dort Forschung mit, ebenso wie Daimler und BMW.

Tom entschließt sich daher, in Tübingen – im Cyber Valley – weiter zu forschen. Schon nach kurzer Zeit hat er gute Kontakte zu den verschiedenen Partnerfirmen aufgebaut. Eine der Partnerfirmen weist ihn darauf hin, dass Markus am CyberLab in Karlsruhe ein Start-up gegründet hat, das ein ähnliches Problem lösen will wie er. Markus ist 45 Jahre alt und hat früher in der Entwicklungsabteilung von Daimler gearbeitet. Dort ist er auf das Problem des autonomen Fahrens bei schlechtem Licht gestoßen.

Tom und Markus erkennen, dass sich ihre Fähigkeiten und Erfahrungen ergänzen und tun sich zusammen. Dabei profitieren sie sowohl von der Forschungsumgebung in Tübingen als auch vom Seed-Programm in Karlsruhe. Dort wird ihr Geschäftsmodell mit Hilfe von ausgewiesenen Branchenexperten auf internationale Marktfähigkeit geprüft und ihr Business Plan ist nach wenigen Monaten finanzierungsfähig. Parallel erhalten sie wichtige Trainings für internationale Messeauftritte und VC-Pitches. Förderungen durch die Innovationsgutscheine Hightech Start-up, die EXI-Beratungsgutscheine des Landes und nicht zuletzt die Zuschüsse aus Startup BW Seed ermöglichen ihnen, mit ihrer ausgefeilten Lösung erste Referenzkunden aus der Automobilindustrie zu gewinnen.

WIRTSCHAFT 4.0

Schreiner Holger hat sich bereits beim Digitallotsen des Baden-Württembergischen Handwerkstags über die Digitalisierung informiert und erste Lösungsansätze für die Umsetzung der Digitalisierung in seinem Betrieb erarbeitet. Dadurch hat er letztes Jahr ein Programm zur Planung und Steuerung von Unternehmensressourcen (ERP-Software) in seinem Betrieb eingeführt, welches die Arbeitsprozesse vereinfacht. Nun will er einen Schritt weitergehen und sein Geschäftsmodell erweitern. Eine konkrete Vorstellung davon hat er noch nicht. Da hört er von den regionalen Digitalisierungszentren der Landesregierung. Er findet heraus, dass es einen solchen Digital Hub ganz in seiner Nähe gibt. Kurzerhand meldet er sich für einen Workshop zum Thema „Neue Geschäftsmodelle“ an. Während des Workshops nimmt eine Idee in seinem Kopf Gestalt an: Er möchte, dass seine Kunden künftig ihre Möbel individuell online konfigurieren können. An dem Workshop nimmt auch IT-Start-up-Unternehmer Claus teil. Die beiden tauschen sich aus und setzen sich kurz darauf in einem der Experimentierräume des Hubs zusammen, um gemeinsam einen 3D-Konfigurator zu entwickeln. Weitere Ideen entstehen durch den Austausch mit Akteuren aus Forschungseinrichtungen, der Kreativwirtschaft, Cluster-Einrichtungen und weiteren Start-ups, die dort gleichzeitig an Projekten arbeiten. Bei einer vom Hub-Management organisierten Konferenz bekommt Schreiner Holger in kurzen Zweiergesprächen weitere Impulse, wie er die Bedürfnisse seiner Kunden noch besser befriedigen kann. Davon inspiriert, richtet er einen Chat zur individuellen Beratung der Kunden ein und ermöglicht es ihnen, die Herstellung der Möbel online mitzuverfolgen. Mit diesen Services schafft er für seine Kunden Mehrwerte, durch die er sich von Konkurrenten abheben kann. Es liegt auf der Hand, dass sich dieser neue Kundenservice äußerst positiv auf seine Auftragslage auswirkt.

BILDUNGSPLATTFORM

Abdel ist Lehrer an einer Realschule und führt heute ein Experiment in Physik mit der Klasse 8a durch. Bestimmt werden soll die Geschwindigkeit eines hupenden Autos mit Hilfe eines Tablets und einer speziellen App. Das Experiment hat er in der vorigen Woche vorbereitet und dafür drei Videos mit verschiedenen Fahrsituationen hupender Autos aufgenommen. Gestern hat Abdel die Videos in den virtuellen Kursraum der 8a auf der digitalen Bildungsplattform eingestellt und verschiedene Fragestellungen und fachliche Informationen aus der integrierten Mediendatenbank hinterlegt. Seine Schülerinnen und Schüler hat er gebeten, sich die Inhalte am Nachmittag anzuschauen und ihre jeweiligen Lösungsvorschläge und Nachfragen über das Lern-Management-System auf der Plattform direkt hochzuladen. Schülerin Anna fällt am nächsten Morgen auf dem Weg zur Schule eine weitere Frage ein, die sie per Smartphone aus dem Bus in ihrem Arbeitsbereich schnell noch ergänzt. Am Ende der erfolgreichen Stunde erinnert sich Abdel an Herrn Steinert, einen Kollegen an der Schule im Nachbarort, den er auf einer Fachfortbildung kennengelernt hat und der ebenfalls Experimente mit Tablets im Unterricht durchführt. Im internen Kommunikationssystem der digitalen Bildungsplattform nimmt er Kontakt mit Herrn Steinert auf und schaltet ihn für seinen Arbeitsbereich frei, so dass sie gegenseitig auf ihre Materialien direkt zugreifen können. In der sicheren Umgebung der digitalen Bildungsplattform hinterlegt Abdel Aufzeichnungen zur Leistungsrückmeldung für seine Schülerinnen und Schüler.

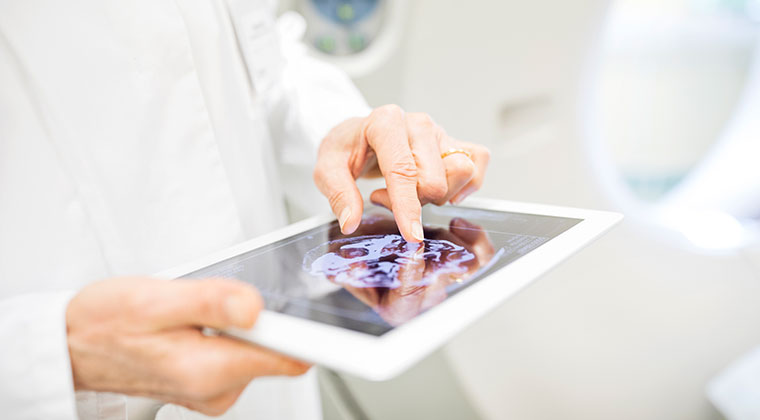

Personalisierte Medizin gegen Krebs und Fernbehandlung

Miroslav ist an Krebs erkrankt – er hat eine besonders seltene und aggressive Variante. Den erfahrenen Ärzten an der Universitätsklinik ist klar: Seine Erkrankung erfordert schnell eine maßgeschneiderte Therapie. Deswegen verschaffen sie sich in einer Internetcloud per Knopfdruck einen Überblick über vergleichbare Fälle an anderen Kliniken, die dort angewandten Therapien und den jeweiligen Behandlungserfolg. Früher hätten die Ärzte von Miroslav solche Informationen nicht zur Hand gehabt. Sie hätten verschiedene Ansätze ausprobieren müssen und langwierige Recherchen anstellen müssen, um eine Behandlung zu finden, die anschlägt. Das hätte wertvolle Zeit gekostet. Miroslav hat Glück: Seine Ärzte können eine Therapie entwickeln, die ihm hilft. Dabei kommen den Ärzten auch die Ergebnisse der digitalen Auswertung großer Datenmengen zu Gute, die die Entwicklung von maßgeschneiderten Therapien erleichtern. Nötig dafür ist eine gut geschützte Speicherung vieler medizinischer Patientendaten auf die Ärzte und Forscher zugreifen können.

Maria wacht morgens auf und bemerkt, dass sich an ihren Armen über Nacht ein großflächiger Hautausschlag gebildet hat. Weil sie erst am Wochenende von einer Fernreise zurückgekommen ist, ist sie verunsichert. Maria wohnt 30 Minuten von ihrer Ärztin entfernt und muss dort immer lange warten. Dennoch will sie kein Risiko eingehen. Deshalb ruft sie bei einer zentralen Hotline an und spricht zunächst mit einem medizinischen Fachangestellten. Er notiert ihre Beschwerden und nimmt ihre Personalien auf. Diese Informationen gibt er an einen Arzt weiter und rät Maria, ihm Fotos von ihrem Ausschlag elektronisch zu schicken. 20 Minuten später ruft ein Arzt bei Maria an. Ihm liegen alle Informationen vor, die der Fachangestellte aufgenommen hat. Nach einem Gespräch mit Maria und einem Blick auf die Fotos auf seinem Computer kann der Arzt sie beruhigen. Er nennt ihr eine rezeptfreie Hautlotion und wie diese aufzutragen ist. Sollte sich der Ausschlag nicht binnen einer Woche zurückbilden, empfiehlt der Arzt Maria, persönlich bei einem Dermatologen vorstellig zu werden.

DIGITALE KOMMUNE

Norbert ist 60 Jahre alt und wohnt in einer kleinen Gemeinde im Süden Baden-Württembergs. Norbert wohnt dort sehr gerne und freut sich, dass seiner Kommunalverwaltung bürgerfreundliche Dienste wichtig sind. Über eine digitale Bürger-Plattform kann Norbert u. a. eine Wohnungsgeberbescheinigung beantragen und rund um die Uhr seine Fragen loswerden, wenn er

z. B. wissen will, wann der nächste Sperrmüll ist oder wann genau das Bürgerfest stattfindet. Norbert ist nicht mehr gut zu Fuß. Sein Auto hat er vor zwei Jahren verkauft. Um einmal in der Woche größere Einkäufe zu tätigen, nutzt er die digitale Bürger-Plattform, die den öffentlichen Nahverkehr und private Fahrmöglichkeiten miteinander vernetzt. Mit einem Klick gibt Norbert an, wohin und wann er fahren möchte. Innerhalb von Sekunden erscheinen diejenigen Mitbewohner seiner Kommune, die gerade in dieselbe Richtung fahren und Norbert in den Supermarkt mit ihrem privaten Auto mitnehmen und wieder zurückbringen können. Alternativ kann er die Bio-Lebensmittel aus der Region über den nächsten Supermarkt direkt nach Hause bestellen und damit die lokale Wirtschaft stärken. Über dieselbe Plattform kann Norbert soziale gemeinschaftliche Dienste wie z. B. das lästige Rasenmähen anfordern oder selbst anbieten. So passt Norbert einmal in der Woche auf Natalia, das Kind einer Nachbarin, auf. Über dieselbe Plattform kann Norbert auch per Knopfdruck Medikamente in der Apotheke bestellen.

Ressourcen- und Energieeffizienz

Die Technix AG überlegt schon seit längerem, wie sie ihre hohen Materialkosten in den Griff bekommt, da hochwertige Technologierohstoffe kostenintensiv sind und die Versorgung aus Krisengebieten unsicher ist. Durch Einsparung, aber auch Recycling, müsste Einiges möglich sein, denkt sich ihr Produktionsvorstand. Da er selbst aber nicht über den erforderlichen Sachverstand verfügt, wendet er sich ans Zentrum für Ressourcen- und Energieeffizienz, welches ihm umfangreiche Informationen und eine Energieberatung vor Ort anbietet. Die Beratung ist mit einer ausführlichen digitalgestützten Analyse der Produktionsprozesse verbunden. Anschließend erfolgt ein Abgleich mit Kennzahlen der großen Datenbank des Zentrums, um Effizienzpotenziale zu identifizieren. Durch die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse gelingt es der Technix AG zudem, ihre Lagerbestände zu reduzieren und die Lagerkosten zu senken. Große Puffer und Fehlmengen gehören der Vergangenheit an. Durch neue Produktionsverfahren, wie dem 3D-Druck, haben sich die Materialverluste in der Produktion minimiert. Ganz nebenbei werden dabei Energie und Geld eingespart. Abstimmungen mit den Kunden und Lieferanten erfolgen bei der Technix AG über eine digitale Plattform, was geringe Stückkosten auch bei kundenspezifischen Produkten ermöglicht. Ideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterqualifizierende Fortbildungen werden mit einem digitalen Wissensmanagement über die Plattform zielgerichtet und individuell bereitgestellt.

Science Data Center

Sabia will Vögel beobachten. Sie hat das mit ihrem Vater früher oft gemacht und deswegen Biologie studiert. Mittlerweile hat sie zum Verhalten von Zugvögeln promoviert und möchte nun in ihrer weiteren Forschung herausfinden, in welchen Jahren Zugvögel besonders früh nach Süden aufbrechen. Darin stecken wichtige Erkenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels. Für ihre Forschungsfrage benötigt sie umfangreiche Datenreihen. In Baden-Württemberg kann sie sich bei den Science Data Centers erkundigen, wo die Daten zu finden sind, die sie sucht. Sabia hat bereits davon gehört, weil ihr Freund, Physiker Steven, sich dort bereits Daten zu einem Forschungsprojekt besorgt hatte. Steven hatte feststellen können, dass eine andere Forschergruppe, die ein neues Material getestet hatte, das wie das Haftsystem des Gecko-Fuß funktionieren sollte, eine entscheidende Komponente in den Datenreihen übersehen hatte. Wegen der leichten Zugänglichkeit der Daten konnte er seine Idee schnell testen und das Haftsystem weiterentwickeln. Das Haftsystem, mit dem man sogar an Glasscheiben sicheren Halt hat, funktioniert nun. Auch Sabia hat Glück. Eine Forschergruppe, die bereits seit 20 Jahren Zugvögel mit Sendern ausstattet, hat ihre Daten so im Data Center abgelegt, dass sie für Sabia leicht zu verwenden sind. Jetzt kann sie ihr Forschungsprojekt beantragen, das sie in Baden-Württemberg umsetzen will.

SCHNELLES INTERNET

Tatjana ist Bürgermeisterin in einer Schwarzwaldgemeinde. Für sie, den Landrat und ihre Kolleginnen und Kollegen Bürgermeister des Landkreises, war schon immer klar: Schnelles Internet ist nicht nur unentbehrlich für die vielen kleinen und großen Unternehmen im Ländlichen Raum, sondern auch für die Menschen in ihrer Gemeinde und im Landkreis. Eine gut ausgebaute Breitbandinfrastruktur macht es u. a. möglich, dass viele Menschen von zuhause aus ihrer Arbeit nachgehen und dadurch zeitraubende Fahrten zum Arbeitsplatz entfallen können. Familie und Beruf lassen sich damit auch viel besser unter einen Hut kriegen. Kulturelle Angebote und medizinische Dienstleistungen können so überall genutzt werden. Auch die Schulen müssen unbedingt ans Breitband angeschlossen werden. Daher haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zusammen mit dem Landrat einen Zweckverband gegründet, in dem sich alle kreisangehörigen Kommunen zusammengeschlossen haben. Landkreis, Gemeinden und Städte ziehen seitdem beim Glasfaserausbau an einem Strang und arbeiten daran, dass jeder Haushalt und jedes Unternehmen in ihrem Landkreis ans superschnelle Internet angebunden werden können. Dazu hat der Zweckverband ein Backbone-Netz eingerichtet. Das ist eine kreisweite Zubringerinfrastruktur, sozusagen die Hauptschlagader, die jeder Mitgliedskommune den Anschluss an das schnelle Internet ermöglichen soll. Für die Planungsleistungen des Backbone-Netzes konnte der Zweckverband Fördergelder des Landes abrufen.

CYBERSECURITY

Alfredo ist Eigentümer eines kleinen mittelständischen Unternehmens auf der Schwäbischen Alb. Seinen Betrieb hat er von seinem Vater übernommen. Alfredo produziert Nutzfahrzeuge für die Landwirtschaft. Er ist ein vorausschauender Geschäftsmann und hat im Zuge der Digitalisierung in Kooperation mit der Hochschule einen Roboter entwickelt, der Dünger und Saatgut bedarfsgerecht in Echtzeit ausbringen kann. Da seine Auftragsbücher voll sind und er Probleme bei der Einstellung eines IT-Fachmanns hatte, konnte er der Sicherheit seiner IT-Systeme nicht die notwendige Aufmerksamkeit schenken. Überhaupt versteht sich Alfredo in erster Linie als Maschinenbauer und nicht als Computerfachmann. Doch dann wurde er Opfer einer Cyberattacke, bei der ein Teil seiner Firmendaten verschlüsselt wurden. Für die Entschlüsselung wollten die Angreifer Geld erpressen. Zum Glück konnten die Daten mithilfe eines externen IT-Spezialisten vollständig wiederhergestellt werden. Nach dem Vorfall hat Alfredo zwei seiner Mitarbeiter in puncto IT-Sicherheit weiterqualifizieren lassen. Er schickt sie regelmäßig auf Schulungen und vernetzt sich stärker mit größeren Firmen, um bei IT-Sicherheit auf dem Laufenden zu sein. Eine zusätzliche Fachkraft konnte er immer noch nicht gewinnen. Aus dem Vorfall hat Alfredo gelernt: Investitionen in IT-Sicherheit kosten Geld. Hier nicht zu investieren, könnte Alfredo die Zukunft kosten.

schwerpunkte

unserer Strategie

querschnitts

themen